懲りずにウォッチング

こちらは昨日発見したカナブン達の成る樹.頭上を見ると黒光りするのと、緑光りするのが…君たちは高い所ばかりに陣取るなぁ・・・もし、ウチのアオとクロが産まずともナミの子がいるからいいもーん(負け惜しみ).

この樹の下には活動を終えたカブトムシ、シタバガ系の蛾の姿が、特にカブトムシが食われず骸を晒すのはココでは珍しい.夏は終わりに近づいている事を感じる光景.

それにしても、カナブンやハナムグリらは皆1箇所に集まることなくバラバラに、一心に樹皮に顔を突っ込んで食事を摂っている.一体どういう餌なのか?

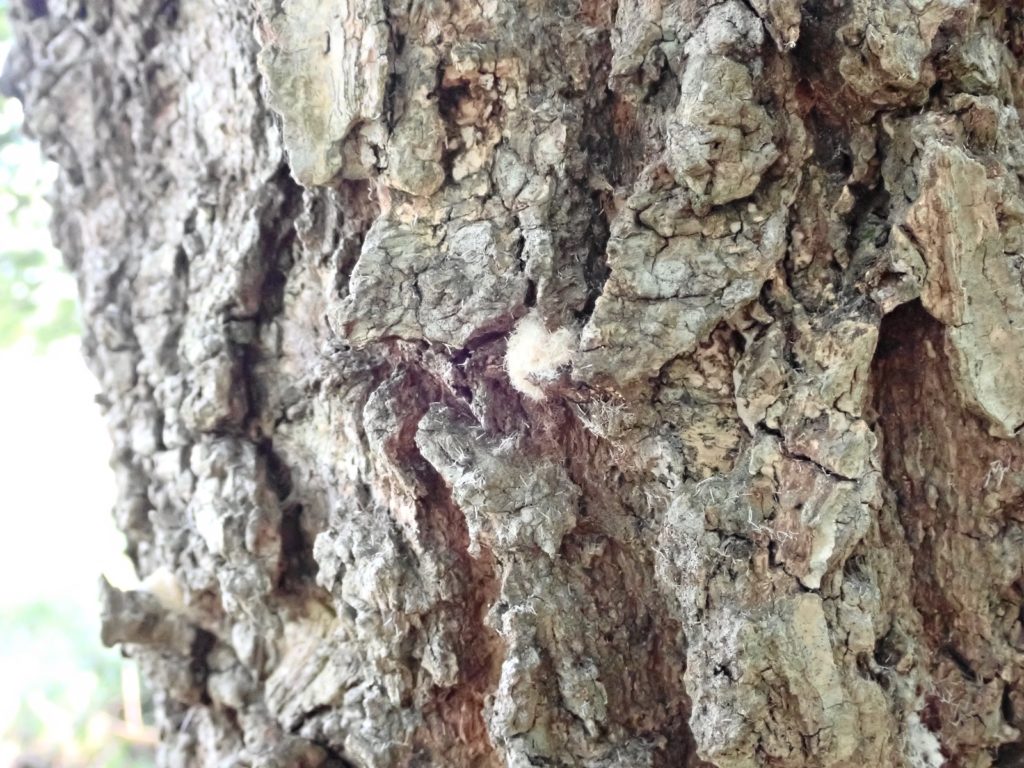

恐らく顔を突っ込んでいるのは↑の右画像のようなフラスが噴き出ている所.そして樹の根元にはフラスの山が.樹液っぽさは無いが、カナブンらには十分なのかな?そしてフラスを作っているのはやはりキクイムシの仲間かな?