日立の山の春の様子を見に行った.

月別アーカイブ: 2018年3月

2018/03/24,25 オナガミズアオ春の準備等

オナガミズアオ冷蔵庫へ引越

早過ぎる羽化を防ぐため、冷蔵庫へ一時的に移動させる.

湿した水苔と一緒にジッパーに入れて冷蔵庫に収める.

毎年のルーチンと化しているね.

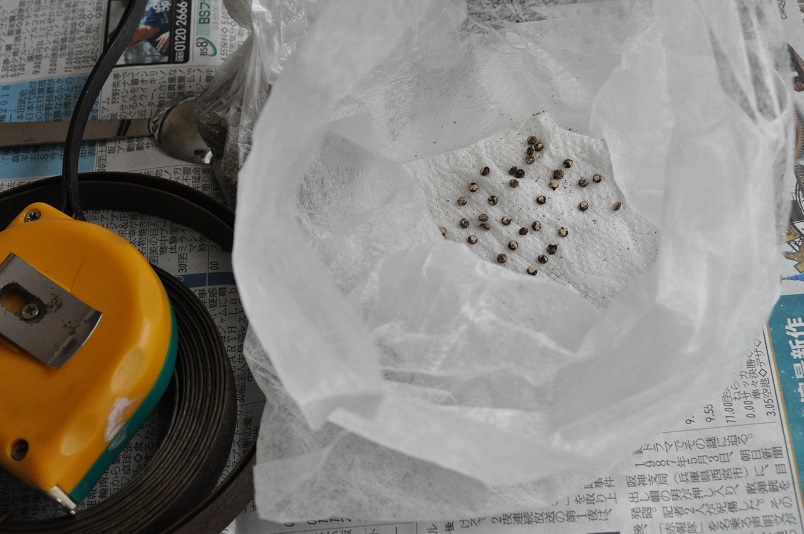

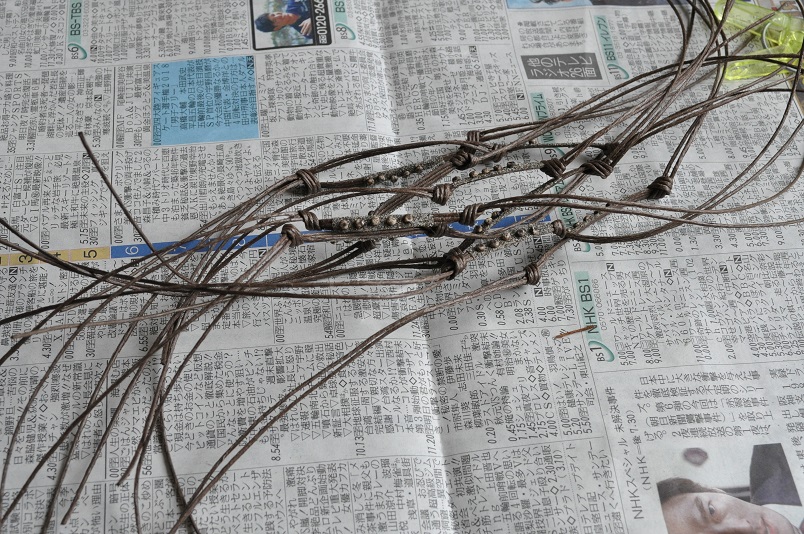

ヤママユの卵枝着け準備

ここまで42個の卵は全て孵化せずここまで来たが、このままでは

オナガミズアオに同じく、早すぎる始動を起こす恐れがあるので、

枝に着ける準備をした上でこちらも冷蔵庫に一時的に移動させる.

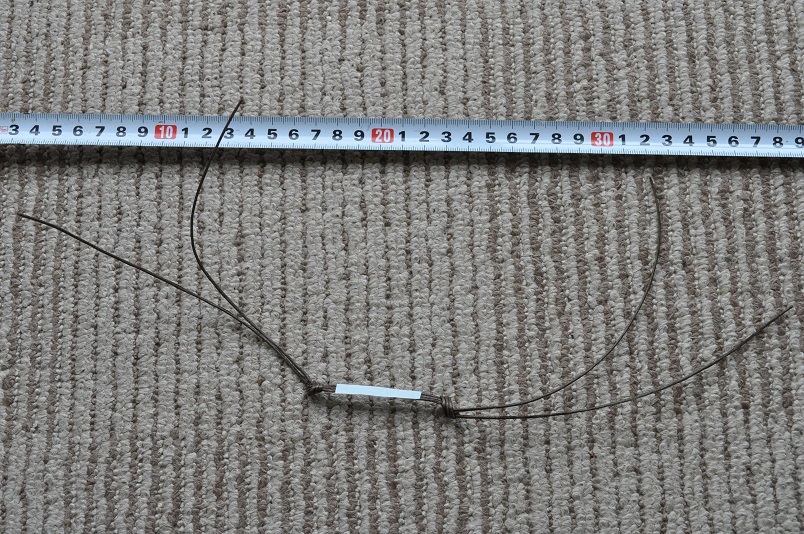

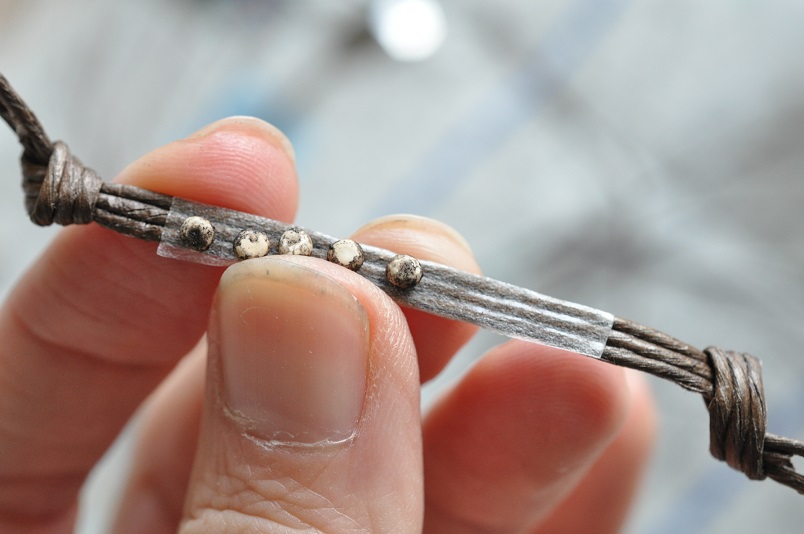

オナガミズアオ卵にも使っている紙紐を、少し幅広めで加工

してヤママユ卵用のマウントを作る.

※この紙紐は100均で手に入る.

両面テープ部に卵を接着.ヤママユの卵は格段に大きいので素手で

容易に持って付けることができる(オナガでは付箋紙の糊部で操作).

基本1マウントあたり5卵をセット.2卵余るので、2卵だけのマウント

が一つできる.

ジッパーに入れて冷蔵庫へ.

ヤママユには悪いが、asahamaは2個体だけ育てることにする.後は

生息地の枝に着けて回る.ヤママユが大食漢である事を既に知っている

し、そしてasahamaのメインの相手はオナガミズアオであって、

ヤママユにペースを振り分ける余裕が余り無い為である.もし、2個体

の中に♀が含まれていたら♂の飛来を試みるかも知れないが、そこから

次の世代を扱う予定は無い.あくまで参考程度の目的の飼育である.

大層な事を言っておいて、もし孵化しなかったらどうしましょ^^;

ウスタビガの繭について

今更だが、ウスタビガの繭は雌雄で大きさ形が異なっている.

♀の方が大きい.ちなみに色は時と場合で変わるので参考にはならない.

2018/03/21~25 植物

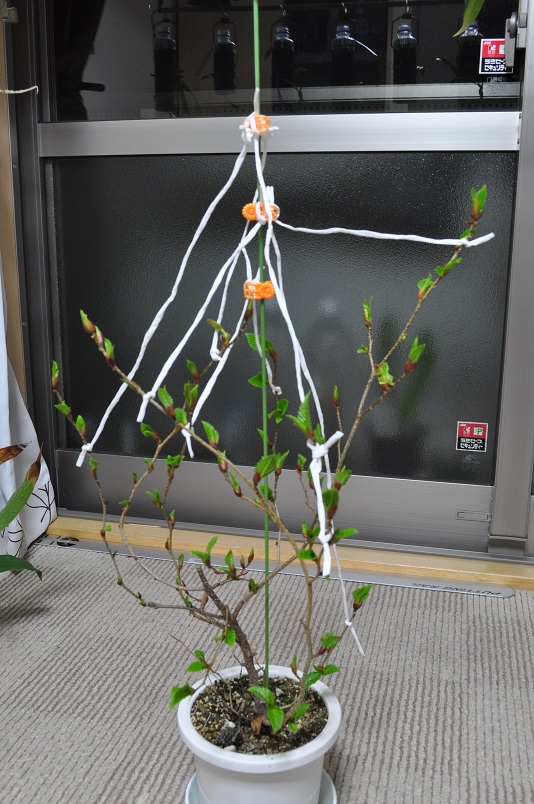

オオバヤシャブシ受粉・枝誘引

袋に入れていたオオバヤシャブシの雄花が花粉を出していたので…

各雌花(2個ある)に花粉を着けてやる.と、この雌花に明らかな異常

を発見.何者かに齧られている!この日は犯人を見つけられなかった

が、後日シャクトリムシがくっついているのを見つけ退治.

さて、このオオバヤシャブシ、枝が横に張り出している.このままでは

周りの植物を妨げるし、移動もさせにくい.そこで、昨年も行ったが

改めて枝の誘引を行った.今の時期なら邪魔になる葉も無いのでより

行いやすい.

パフィオ プリムリナム植え込み材交換

株の規模は大きくなっていないが、植え込み材が古くなってきたので

交換することにした.

植え込み材は大分水持ちが高まっていた.パフィオの根って

なかなか伸びないものだねぇ.

セロジネ クリスタータ 根動く

ここにきてようやく(?)根が伸びてきた.この種が動く時期は

結構厳密に決まっているのかも知れない.

スカシユリ植替え

新たに調達したプラ鉢(前のより二回り程大きい)に不織布、用土少量、

元肥をセットして…

球根をセット、用土を被せていってる途中で、古い用土を改めてチェック

すると、

新しい用土は、セントポーリア用としてブレンドされたものを利用.

2018/03/19~25 料理

全般

・食材にまた変化が起きる時期.再びサヤエンドウが食卓に上る.

・今回は2度に渡ってイワシを食す.2回ともイワシの水揚げ地は石川県.

きっと豊漁なのだろう.3/25夕方は、シラスご飯にイワシの刺身.

シラスはイワシの子供なので、親子丼ならぬ親子“飯”.贅沢な事だ.

・3/24夜に食したブリは天然ものだが、脂がのっていた.よく見れば

売られている時点でそんな気はした.

イワシを見て思う事

イワシに限ったことではないが…asahamaはこの位のサイズの青魚

を見ると、「妙な」食欲を感じる.例えれば、飼育員からご褒美の魚を

貰う動物が覚えるであろう快感だろうか?彼ら、咀嚼にしろ丸飲みにしろ

本当に嬉しそうに青魚を食べているように見える.動物番組の見過ぎ

かもしれない…^^;

2018/03/18 フィールド(日立)

2018/03/14~18 植物

胡蝶蘭開花

この胡蝶蘭の付くヘゴ、大分くたびれてきたみたいだし、新しい根の

発生位置がヘゴから離れてきている.花が終わったら引っ越しが必要

かな.今の所、引っ越し先はコルク板を検討.

セロジネ マルチフローラ鉢増し実施

順調に育ち、鉢からはみ出そうになったので鉢増しを実施.

4⇒4.5号へ.

植え付ける鉢に小石・少量の植え込み材を入れた所で、下からビニタイを

伸ばしておく.これを使って株と鉢をがっちり固定する.以前は紙紐を

使っていたが、すぐ腐食するのでビニタイに変更した.

メセン近況

0℃を下回る日がほぼ無くなったので、当面は雨・強風が予想

される日を除きベランダでの管理に移行.

うーむ、数日前からこの土は湿っているのだが、金鈴の様子が変に

見える.旧葉はもとより新葉にもしわが寄り、日増しにその様が

はっきりしていってるような…

リトは異常なし.

オオバヤシャブシ雌花と雄花

こちらは当ベランダの株における雌花.先週辺りに比べ、鞘から更に

その姿を露わにしている…折角なので実を作ってみたいな.

と言う訳で

雄花を1個採取.雌雄の差を抜きにしても、育ちのいい樹の花は

やっぱり立派ね(^^;).花粉はまだ出していないので、袋に入れて

出るのを待つ.

確認…

ぱっと見枯死したように見える株でも、枯死とは決めつけずよく

確認する必要がある.まずはハエトリソウを…

うむ…あるはずの球根が完全に消滅している.

どちらも、寒さに強いという認識で冬中ベランダに置いておいた

もの.パフィオ アルメニアカムは昨シーズンの冬は耐えれても、

今シーズンでは耐えられなかったようだ.asahama的には結構気に

入っていたものなので、再チャレンジするかも.

一方、ハエトリソウの場合は、寒さというより用土・肥料のミス

テイクのような気がしないでもない.

2018/03/12~17 料理

2018/03/11 7年目にして思う事

「あの日」から7年経過する.経過はしているが終わっては

いないこの時の出来事について、拙記事で網羅して記述する事

などとてもできない.それでも、これからの防災について自身の

考えを綴ってみようと思う.

2011年3月11日に起こった事は、

今まで生きてきた中でも大変に大きな出来事であった事は今でも

憶えているし、恐らく生涯忘れることは無いだろう.

しかし、時と共に細かい記憶は本人でも曖昧になってくるだろうし、

増してや世代を超えてその時の出来事を伝達するとなると、「風化」

という壁がいよいよ立ちはだかる.

結局の所、究極的に確実な伝達方法となると「当事者になる」以外

には存在し得ないが、それでも、断片的にでも、震災に関わる予備

知識の有る・無しでは、いざ当事者になった時の行動に違いが

出てくる.

過去の教育・研究の積み重ねが今の我が国の状態を作っている.

世代を超えた知見の伝達自体は身近.最初は手探りだと思うが、

その仕組みにこの出来事に関する1ページが全国レベルで組み込ま

れる事で、この社会はまた一歩前へ進めるという事だろう.

そしてその取組は既に始まっている.取組次第では二歩、

三歩先の対策もできるだろう.

だらだら大層な事を書いたが、私自身は何ができるだろうか.

一個人でできる事など大したことはないだろうが、とりあえず

災害に関する諸々「基本的な事」を

(1)まず私自身が学び、心掛ける.

(2)コミュニケーションの中でそれら知見を盛り込む.

といった事はできそうだ.他、身近に関連するイベントがあったら

なるべく参加.まあ、本当身近だね.

「非常用持出袋をアクセスしやすい所に置いておく」基本の一つ

2018/03/08~10 植物諸々

リトープス新球膨らむ

古い葉が縮んでいるという事もあるだろうが、確かに新球は膨らんで

いるようだ.そろそろ外に出してやりたいが、まだ最低気温が0℃まで

下がる予報(3/12)が出ているので、もどかしさを覚える今日この頃.

セントポーリア(ワイン色)復活始まったか

株の中心から少しずつ新しい葉が伸びてきている模様.

いいぞ、その調子だ.

アグラオネマ新葉伸びる

花後に伸びだした葉.どうやらあまり疲れていなかったようで、

今まで出した中で最も大きくなりそう.迷彩模様も健在なりで、

excellent!

鉢植えのオオバヤシャブシに花が

「まだ早過ぎるだろ!(株の規模的に)」とつっこみを入れたくなるが

咲いたものは仕方ない.咲いたのは雌花のみだったから許す(こういう

のって雄花が優先して咲くのではないのか?とまたつっこみたくなる).

セロジネ スパルサ満開

ソメイヨシノより一足早く(大袈裟ね^^;)こちらではセロジネ スパルサ

が満開となる.葉に傷みが入ったのが惜しい!次の葉は傷まないといいな.