晴天につき

軍手で袋の中で穂を揉むようにして外す.

次は籾摺りだが、もみ殻を吹き飛ばしても問題なさそうな場所の選定が問題

となりそうだ.

次は籾摺りだが、もみ殻を吹き飛ばしても問題なさそうな場所の選定が問題

となりそうだ.

栄養バランスの点では、確かにウチのヤゴらは生まれてこの方イトミミズしか与えて

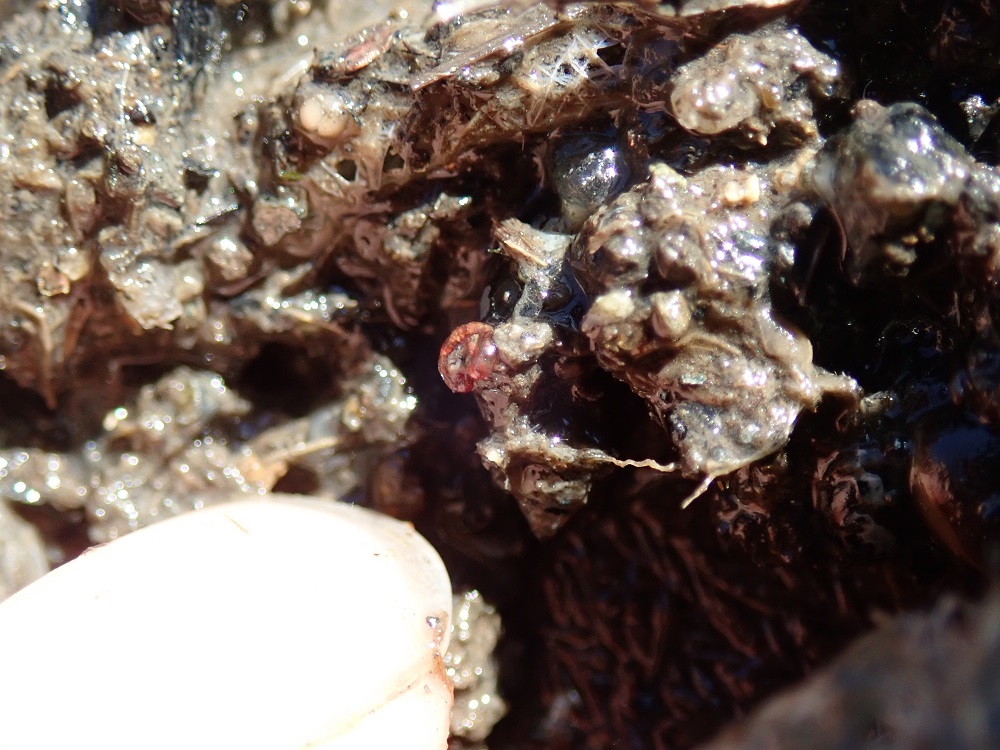

いないので、偏っているかも知れない.自然界では、イトミミズの他に赤虫も食べ

ているに違いない.赤虫なら近所でも採れそうなので、時間がとれた時に採りに

行こう…と考えた.しかし、これは結構甘い考えであった.

この日の赤虫探しは都合によりこれで断念.また明日.

今回は日立の南部の田んぼの回りをまさぐった.

赤虫のいる場所・いない場所の違いは何なのだろう?

この日は飼育水を近所の清流から調達し、換水を実施.この日新たに死骸を1頭

見つける.小さい個体だったので、給餌後に死亡したのか、給餌前に死亡したのが

この日見つかったのかは判らない.

換水のついでに、1個体を底から取り出し、体長等を調べた.

現在も、夜は泳ぐヤゴを目にするが、胸部に食べた形跡があるので、恐らく新たな

餓死は当分発生しないだろう.

イトミミズは、いればいいという訳ではないのか.確かにヤンマのように目で餌を

見つける器用さはなさそうだ.掘り進んだ先にたまたまいたイトミミズを捕食すると

いうやり方か.

もし、ヤゴが水槽の壁面に沿って掘り進むという性質があったなら、壁面沿いのイト

ミミズを食べ尽くしてからも堂々巡りで掘り進み(砂泥に潜るのはただでさえ体力を

使いそうだ)、水槽中央にイトミミズが残っていても遂に餓死してしまうという

シナリオは考えられる.むむ、このままでは効率が悪いな.今考えられる対策は以下

の2つ

(1)壁沿いに幾つかの障害物(小石とか)を埋め込み、ヤゴが壁面から中央に

掘り進んでいくよう仕向けてみる.

(2)壁沿いにイトミミズの餌を置いて、イトミミズを中央から壁面へ誘致して

みる.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10月19日追記:ヤゴは壁沿いに掘り進むという過程で書き連ねたが、改めて観察

すると、ヤゴはしばしば壁面から離れた所にも見られた.即ち妄想に過ぎなかった.

と、いう事はやはり単純にイトミミズが少なかった事が死因か.