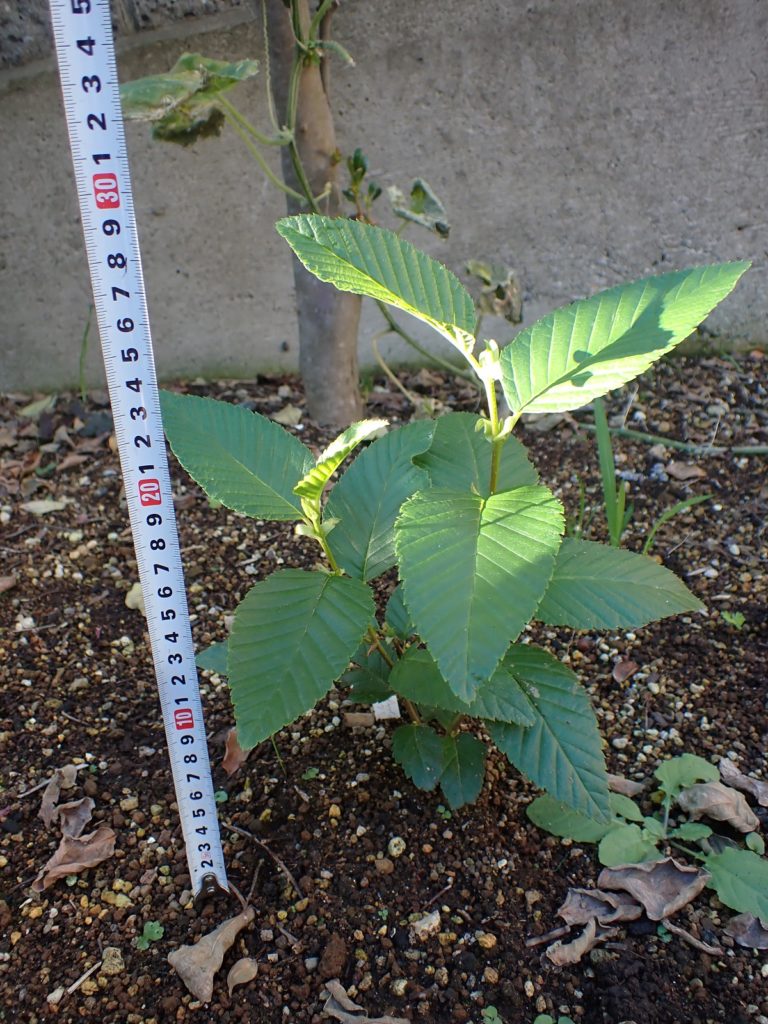

成長にかなりの差が

今春地植えにした3本のオオバヤシャブシ実生.8月の時点で既に差がついていたが、現在は更に差が開いている.No1が50cm近く.No2が30cm近く.No3は5cm未満.No1とNo2は来年には枝を収穫できるようになるかも.No3は大変小さいがここに来て勢いを付け始めた気配はする.

水が溜まっている洞の近くで大きなハナアブらしき昆虫がホバリングしたり、うろうろ歩いたりしていた.よく見ると腹先を伸ばして樹皮に押し当てる仕草をしていた.産卵しようとしていたのかも知れない.じっくり観察したかったが、ヤブ蚊の猛攻につき早々に後にする.

※2023/07/02追記:調べてみると、「フタガタハラブトハナアブ」の雌が該当しそうである.

ターゲットの後ろ姿を発見!カナブンの雄を遂に確保

別の箇所にてもう1匹の雄を発見

更に2匹のカナブンを発見(これら2匹は捕獲せず).

尚、捕獲した2匹の内1匹は逃がした(雄は2匹も要らないだろうと思ったので).

カナブンらを発見した樹は細めの幹で、酒場も「よく見れば樹液が出ているな」という程度であまり目立たない.↑の2画像のようにもっと、明らかに、樹液出てますよ、という樹は沢山あるのだが、意外なことにカナブン等の大きなお客さんは全く来ていなかった.しかし、これはたまたまで、これから沢山のお客さんが来るのかも.

タマゴタケが複数、大きなベニタケ類のキノコが生えていた.タマゴタケ、一つ食べてみた.クセがなく、キノコとしては美味しい.